2025年春天,“具身智能”與“人形機器人”首次寫入政府工作報告,標志著這些前沿科技正式進入國家戰略視野。在這個智能技術從虛擬走向實體的關鍵轉折點,理解這些概念的內涵與關聯,不僅關乎技術認知,更影響著我們對未來人機共生時代的想象。

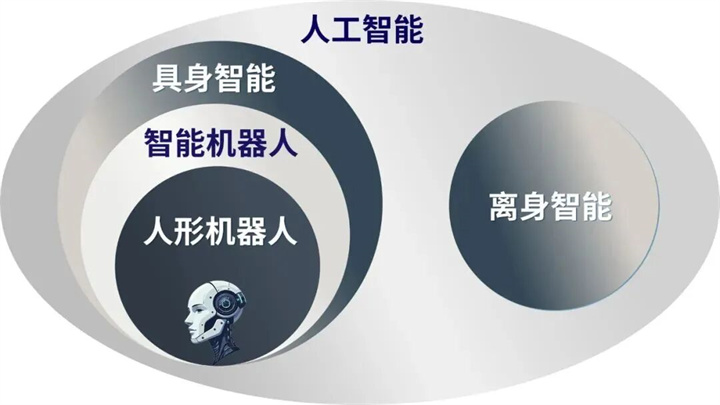

從“離身”到“具身”:智能的范式革命

當ChatGPT在數字世界中展現驚人能力時,另一種人工智能分支——“具身智能”正在打破虛擬與現實的邊界。中國人形機器人百人會副秘書長熊友軍對此有個精妙比喻:“離身智能只是‘動嘴皮子’,具身智能需要在物理世界‘干活’,是個‘實干家’。”

具身智能的本質,是讓智能通過物理實體與環境交互,實現感知、認知、決策和行動的統一循環。根據中國計算機學會的定義,這是一種基于物理身體進行感知和行動的智能系統,其核心在于智能體與環境的持續交互。這種交互不是簡單的“執行指令”,而是通過反復試錯、持續學習,在真實世界中積累對物理規律的深刻理解。

清華大學陳建宇教授從架構角度闡釋:“具身智能可以拆分為通用本體和通用智能兩個部分。”這個視角揭示了未來智能發展的模塊化趨勢——同一套智能系統,可以適配從機械臂到智能汽車的多種物理形態,實現智能的“即插即用”。

智能機器人:具身智能的實體化探索

在具身智能的理論框架下,智能機器人成為這一理念走向現實的重要載體。與傳統的自動化設備相比,智能機器人的本質區別在于其與環境互動的能力。熊友軍強調,智能機器人必須滿足兩個基本條件:擁有物理身體,并具備與物理世界感知、思考、交互和行動的能力。

這種區分具有重要實踐意義。在工業現場,傳統的機械臂可能只是重復執行預設動作,而真正的智能機器人能夠感知工件位置的微小變化,自主調整抓取力度和軌跡。就像嬰兒通過觸摸、抓取、摔倒來認識世界一樣,智能機器人也需要通過身體與環境的交互來發展出對物理規律的“常識理解”。

北航王田苗教授提出了更宏觀的視角:“具身智能是一個機械載體,可以是人形、機械臂,也可以是輪式,或者是無人機、無人車。”這一觀點打破了將具身智能局限于某一特定形態的認知,展現了技術路徑的豐富多樣性。

人形機器人:通往通用智能的必經之路

在眾多形態中,人形機器人占據著特殊地位。國家地方共建人形機器人創新中心總經理許彬明確指出:“人形機器人是智能機器人的最高形態。”這種定位不僅源于技術復雜性,更因為人形設計在人類環境中的天然適配性——我們生活的世界本就是為人類身體設計的。

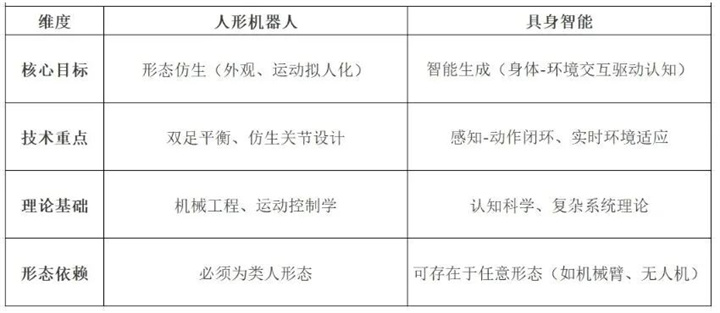

人形機器人與具身智能本質上是不同維度的概念。前者關注物理形態的仿生性,后者強調智能生成的交互性。兩者在現代技術發展中形成了一種有趣的共生關系:人形機器人成為具身智能的理想試驗平臺,而具身智能為人形機器人提供超越“機器”身份的理論基礎。

王田苗教授預計,未來十年人形機器人在整個智能機器人領域中的占比約為10%,在某些特殊領域可能達到20%。這個數據提醒我們,在關注人形機器人的同時,不應忽視其他形態智能機器人的發展潛力。畢竟,技術的價值在于解決實際問題,而非追求形態的完美。

跨越理論與現實的鴻溝

盡管前景令人振奮,但從概念到產業的路徑仍然充滿挑戰。中國工程院院士張亞勤指出,人形機器人要達到成熟階段可能需要5到10年時間。這種時間跨度反映了技術集成的復雜性。

于海斌院士的分析更為細致:“未來十年,具身智能的算法與訓練平臺將快速發展,而硬件受限于材料與工藝,進步速度相對緩慢。”這一判斷為企業發展提供了重要啟示:在當前階段,優先布局軟件生態和算法平臺可能比盲目投入硬件研發更具戰略價值。

當前的技術突破主要集中在多模態感知與決策能力提升。通過引入視覺-語言-動作模型等新型大模型,結合強化學習、模仿學習等先進控制方法,研究人員正致力于提升機器人在未知復雜環境中的適應能力。這就像為機器人裝上了“數字小腦”,讓它們能夠更好地協調思維與行動。

產業化的重要考量

從實驗室走向產業化,需要跨越效能、安全和成本三大關鍵門檻。王田苗教授強調,這三要素是衡量任何新技術能否進入產業應用的核心標準。特別是在人形機器人領域,由于系統復雜性極高,確保操作安全性和可靠性成為首要任務。

應用場景的拓展遵循著從特定領域到通用領域的路徑。專家普遍認為,人形機器人將首先在工業制造、特種作業、危險環境處理等場景中找到立足點。在汽車工廠里完成螺絲擰緊、在化工廠中進行設備巡檢、在災難現場執行搜救任務——這些看似簡單的工作,卻是機器人技術走向成熟的重要階梯。

投資界對這一賽道保持著謹慎樂觀的態度。華東某早期科技投資機構合伙人指出:“行業正在經歷估值比較高的泡沫期,但長期來看,機器人是一個非常長的賽道。”這種認識有助于市場形成理性預期,避免因短期炒作而損害長期發展。

邁向人機共生的未來

具身智能的發展不僅僅是一場技術變革,更是對人類智能本質的深入探索。當我們賦予智能體物理身體時,我們也在重新思考智能、身體與環境之間的關系。這種思考將深刻影響未來人機交互的方式和倫理框架。

從廚房里的智能機械手到工廠中的人形機器人,從物流倉庫的移動底盤到戶外巡檢的無人機,具身智能正在以各種形態融入我們的生產和生活。這個過程需要技術突破、產業協同和社會接受的共同推進。

正如專家們所預期,未來十年將是具身智能及相關技術發展的關鍵時期。在這個過程中,保持技術探索的多樣性,尊重產業發展的客觀規律,建立合理的社會預期,將有助于我們更平穩地迎接智能體與人類共生的新時代。