傳統封裝工藝會先將硅晶圓 “切割” 成單個芯片,再將這些芯片貼裝到印刷電路板(PCB)上并構建電氣連接;而晶圓級封裝則是在晶圓層面完成電氣連接與塑封,之后再通過激光將芯片切割分離。

在芯片結構方面,晶圓級芯片尺寸封裝(Wafer-Level Chip-Scale Packaging,簡稱 WLCSP)與倒裝芯片(Flip Chip)的最大區別在于:WLCSP 的芯片(Die)與 PCB 之間沒有基板。相反,它通過重新布線層(Redistribution Layers,簡稱 RDL)替代了基板,從而實現了更小的封裝體積,并提升了熱傳導效率。

晶圓級封裝的分類

晶圓級封裝主要分為兩種類型:扇入型(Fan-In)和扇出型(Fan-Out)。

扇入型晶圓級封裝:

主要應用于對技術要求較低的低端手機。在該封裝方式中,重新布線層(RDL)的布線方向朝向芯片中心。

扇出型晶圓級封裝:

于 2007 年推出。在這種封裝結構中,重新布線層(RDL)和焊球的尺寸超過了芯片本身,因此芯片在保持薄型化的同時,還能擁有更多的輸入 / 輸出接口(I/O)。

扇出型封裝進一步細分為三類:核心型(Core)、高密度型(High Density)和超高密度型(Ultrahigh Density),具體差異如下:

核心型:

主要用于對技術要求不高的汽車和網絡應用場景(如射頻芯片、信息娛樂芯片)。在規模近 15 億美元的扇出型封裝市場中,核心型封裝的占比不足 20%。

高密度型與超高密度型:

主要應用于移動設備領域,未來有望拓展至部分網絡應用和高性能計算(HPC)應用場景。

目前,全球最大的晶圓級芯片尺寸封裝(WLCSP)制造商是臺灣積體電路制造股份有限公司(TSMC,簡稱臺積電)。

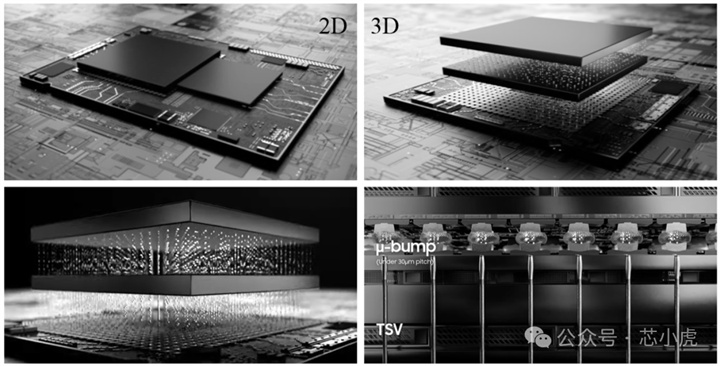

堆疊式晶圓級封裝的發展

過去十年間,堆疊式晶圓級封裝技術逐步發展成熟。該技術可在同一個封裝體內集成多個集成電路(IC),既適用于 “異質鍵合”(即將邏輯芯片與存儲芯片集成),也可用于存儲芯片堆疊。

1. 2.5D 堆疊(2.5-D Stacking)

2.5D 堆疊技術將兩個或多個芯片并排擺放,并通過中介層(Interposer)實現芯片間的連接。根據所使用的中介層類型不同,2.5D 堆疊可分為以下幾類:

硅中介層(Silicon Interposers):

是目前唯一需要采用硅通孔(Through-Silicon Via,簡稱 TSV)的中介層類型。硅通孔是一種垂直電氣連接結構,可貫穿硅芯片或硅晶圓。硅中介層采用的技術已較為成熟,市場化應用已超過十年,但硅材料成本較高,且需要先進的前端工藝與制造能力支撐。目前,臺積電的 CoWoS-S(Chip on Wafer on Substrate,晶圓上芯片再覆基板)技術在該領域占據市場主導地位。

硅橋(Silicon Bridges):

屬于相對較新的技術。與傳統硅中介層相比,硅橋使用的硅材料更少,因此厚度更薄,有助于降低功耗并提升設計靈活性。其核心優勢在于支持更先進的系統級集成,因此常用于人工智能(AI)等高性能計算(HPC)場景。代表性技術包括英特爾(Intel)的嵌入式多芯片互連橋(EMIB)和臺積電的 CoWoS-L 技術。

重新布線層(RDL):

也可作為中介層使用。該技術的最大優勢在于:制作重新布線層的光刻工藝(Photolithography)可實現精細的線路圖案,從而提升速度增益與散熱效率。目前,臺積電的 CoWoS-R(基于重新布線層的晶圓上芯片再覆基板)技術已準備進入量產階段。

玻璃中介層(Glass Interposers):

作為下一代中介層材料正在興起。玻璃材料具有成本低、高頻帶寬下功耗損失小的優勢,但短期內可能難以實現市場化應用。

2. 3D 堆疊(3-D Stacking)

3D 堆疊技術將多個芯片面對面朝下堆疊(無論是否使用中介層),主要分為兩種類型:

帶微凸點(μ-bumps)的硅通孔(TSV)技術:

是目前最常見的 3D 堆疊類型。

無凸點混合鍵合(Bumpless Hybrid Bonding)技術:

屬于較新的替代方案。該技術通過介質鍵合(Dielectric Bond)和嵌入式金屬實現芯片間互連,目前僅有存儲領域的廠商在對其進行探索。